Wo entstehen grössere Siedlungen? Am Ehesten doch an einem Ort, an dem sowieso viele Menschen und Waren aufeinandertreffen und genügend Wasser für die Einwohner zum trinken und zum Antrieb von Mühlen und anderen Gewerbebetrieben vorhanden ist. So liegen die meisten Städte an Flüssen, Seen oder an Kreuzungen von Fernstrassen. In St. Gallen war jedoch alles ein wenig anders. Die Stadt liegt weitab jeglicher grossen Verkehrs- und Handelsrouten im Hochtal der Steinach, einem kleinen Bergbach. Anlass zur Stadtwerdung gab hier das Kloster, welches 719 mitten im Wald gegründet worden war und viele Pilger anzog. Die städtische Siedlung wuchs im Hochmittelalter nördlich des Klosters kreisförmig heran. Im Laufe des 13. Jahrhunderts entwickelten sich auch rechtliche Strukturen, die aus St. Gallen eine Stadt machten, so organisierten sich die Bürger in einem Rat, schufen ein städtisches Gericht und übernahmen mit einem Spital die Armen- und Krankenfürsorge.

Der französische Archäologe und Reisende Desiré Raoul Rochette (1789-1854) beschreibt St. Gallen 1820 folgendermassen:

"Wenn man vom Kanton Appenzell in den Kanton St. Gallen gelangt, sieht man wieder einmal, wie sich das Aussehen der Orte und die Natur verändern, aber es ist vor allem das Genie des Menschen, das diese plötzliche Metamorphose bewirkt hat. Anstelle von Holzhäusern, die voneinander isoliert und ohne Ordnung über den welligen Boden verstreut sind, ist es eine Stadt aus Backstein, deren zahlreiche Häuser so eng beieinander liegen, dass sie auf einem Raum zu stehen scheinen, der zu klein ist, um sie alle aufzunehmen. Statt des grünen Rasens, der den ganzen Boden des Appenzellerlandes bildet, ist es eine Landschaft, die ganz mit strahlend weißen Tüchern bedeckt ist, und diese beiden Kantone, die so nahe beieinander liegen, haben nur die extreme Sauberkeit gemeinsam, die alle ihre Häuser schmückt."

Stefan Sonderegger; Marcel Mayer: "St. Gallen (Gemeinde)", in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 06.01.2012 [29.11.2024]; Desiré Raoul Rochette, Lettres sur la Suisse, écrites en 1820, suivies d‘un voyage à Chamouny et au Simplon, Paris 1822, S. 207-209

Stadtbildprägend wirkte sich vor allem die Leinwandproduktion aus, die St. Gallen ab dem 15. Jahrhundert zu Wohlstand verhalf. Auf grossen Wiesenflächen westlich und östlich der Stadt lagen jeweils den Sommer über zahlreiche 97,5 m lange und etwa 1 m breite Leinwandbahnen zum Bleichen aus. Um so reinweiss wie möglich zu werden, musste eine Stoffbahn mehrere Monate lang an der Sonne liegen und regelmässig mit frischem Wasser befeuchtet werden. Die Wiesen, auf denen das geschah, hiessen denn auch "Bleichen".

Noch um 1800 war die Leinwandherstellung- und Veredelung ein bedeutender Industriezweig in St. Gallen, auch wenn der Handel mit Baumwolle (Mousseline) sie zu überflügeln begann:

"Die ausgebreitete Handlung mit Mousseline und Leinwand, und das Etablissement verschiedener Familien in ausländischen Handlungsstädten hat dem Ort vielen Reichthum und dem Bürgerstand gute Nahrung verschaffet. Die Zahl ihrer Einwohner wird etwas zu 8000 Seelen gezählet."

Désiré Raoul Rochette (1789-1854) verglich St. Gallen gar positiv mit der damals grössten Stadt der Schweiz, Genf:

"Das Bemerkenswerteste an St. Gallen ist seine einheitliche Bauweise, die von einer Gleichheit der Verhältnisse und des Vermögens zeugt, die in den Handelsstädten sehr selten ist. Der allgemeine Wohlstand der Einwohner zeigt sich nicht minder in der Sauberkeit [...] und in der äußersten Sorgfalt, die sie auf die Instandhaltung und Verschönerung ihrer Häuser verwenden. Hier haben wir also eine Industriestadt mit einem ganz anderen Charakter als Genf, und man darf sich nach dem so unterschiedlichen Aussehen dieser beiden gleichermaßen dem Handel gewidmeten Städte nicht wundern, dass das Volk von St. Gallen so sesshaft ist wie das von Genf vagabundiert."

Marcel Mayer, "Leinwand", in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 23.05.2012 [11.01.2025]; Heinrich Heidegger, Handbuch für Reisende durch die Schweiz, 2. Abschnitt, Zürich 1790, S. 51; Desiré Raoul Rochette, Lettres sur la Suisse, écrites en 1820, suivies d‘un voyage à Chamouny et au Simplon, Paris 1822, S. 207-209

Um etwa 1720 begann sich die wirtschaftliche Grundlage St. Gallens zu ändern, was sich letztlich auch auf das Stadtbild auswirkte: Die Leinenverarbeitung war aufgrund des Aufstiegs der Baumwolle im Abnehmen begriffen. Anstatt lokal produzierte Leinwand zu veredeln, begannen die Unternehmer, das Verlagssystem anzuwenden. Dies bedeutete, dass sie zehntausende Heimwerker in der Region Tuch aus importierter Baumwolle herstellen liessen und die Erzeugnisse verkauften. Eine Folge davon war, dass die Bleichen westlich und östlich der Stadt immer weniger wichtig wurden. Die grosse Hungersnot im Winter 1816 und im darauffolgenden Jahr versetzte diesen grossen Freiflächen, die für mehr als 300 Jahre das Stadtbild geprägt hatten, den Todesstoss. Zur Unterstützung der Ernährungssicherheit entschied der Stadtrat nämlich 1818, die Bleichen freizugeben und sie in Pflanzgärten umzuwandeln. Diese "Gemeindstheile" standen der ärmeren Bevölkerung zur Benutzung frei.

Stefan Sonderegger; Marcel Mayer: "St. Gallen (Gemeinde)", in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 06.01.2012 [29.11.2024]; Edgar Heilig, St. Gallen, in: Bernd Roeck, Martina Stercken, François Walter, Marco Jorio, Thomas Manetsch (Hrsg.), Schweizer Städtebilder. Urbane Ikonographien (15.-20. Jahrhundert), Zürich 2013, S. 491-496; Louis Specker, Die grosse Heimsuchung. Das Hungerjahr 1816/17 in der Ostschweiz (Neujahrsblatt des Historischen Vereins des Kantons St. Gallen, Zweiter Teil, Bd. 135), St. Gallen 1995, S. 31

"St. Gallen, die Hauptstadt des Kantons, liegt in einem hochgelegenen Tal an den Ufern eines kleinen Baches, der Steinack genannt wird, und hat 10.333 Einwohner. Sie ist einer der wichtigsten Standorte der Produktionsindustrie in der Schweiz. Die Herstellung von Musselin, das in ganz Europa als Schweizer Musselin bekannt ist, ist die blühendste; aber auch die Baumwollspinnerei nimmt rasch zu. In der Stadt gibt es ausgedehnte Bleichereien, und die umliegenden Hänge sind weiß von Leinen. Die uralten Mauern, die die Stadt noch immer umgeben, und der Graben, der heute in Gärten umgewandelt ist, zeugen jedoch von einer ganz anderen Zeit und einem anderen gesellschaftlichen Zustand und erinnern an die frühe Geschichte von St. Gallen."

Als John Murray (1808-1892) um 1839 diese Zeilen schrieb, war das Wachstum von St. Gallen in vollem Gang. Zwischen 1800 und 1850 verdoppelte sich die Bevölkerung St. Gallens, von etwas über 8000 Einwohnern nach 17'858. Dies äusserte sich zunächst in einem Wachstum der Stadt nach Osten und nach 1800 auch nach Westen. Auf dieser Ansicht von der Speicherstrasse aus sehen wir die Überbauungen, die zwischen 1841 und 1854 an der Linsebühl- und Speicherstrasse entstanden.

Und noch eine Entwicklung gibt diese Ansicht im Vergleich zu den Vorhergehenden wieder: von 1808 bis 1839 brach man zehn Stadttore- und Türme ab, sodass um 1850 nur noch drei davon standen. Die Stadtmauern fielen. Ab 1833 schütte man die Gräben zu und wandelte sie in langgezogene Plätze um. Die Stadt war bereit für weiteres Wachstum.

John Murray, The Hand-Book for Travellers in Switzerland, 2. Auflage, London 1840, S. 234; Stefan Sonderegger; Marcel Mayer: "St. Gallen (Gemeinde)", in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 06.01.2012 [29.11.2024]; Erwin Poeschel, Die Kunstdenkmäler des Kantons St. Gallen, Band II: Die Stadt St. Gallen, erster Teil, Basel 1957, S. 64

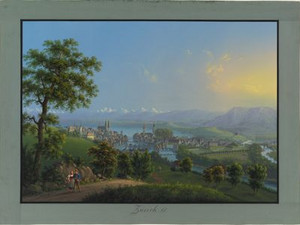

Im Gegensatz zum Tal der Steinach erfüllt der Limmatausfluss am Zürichsee alle Voraussetzungen für eine Stadtentstehung. Hier liegt ein Krezungspunkt der Route durch das Schweizer Mittelland und der Route über den Zürichsee zu den Bündner Pässen. Die Stelle war also praktisch unausweichlich. Gleichzeitig war Wasser und Siedlungsland reichlich vorhanden. So erstaunt es nicht, dass das untere Seebecken in den letzten 7000 Jahren ununterbrochen besiedelt war. Die Wurzeln der Siedlungsstruktur, wie sie auf den Ansichten der Kleinmeister aufscheint, liegen im Mittelalter. Kristallisationspunkte der Siedlungsentwicklung waren die beiden frühmittelalterlichen Klöster Grossmünster und Fraumünster sowie die alte kaiserliche Pfalz auf dem Lindenhof. Wie so viele Städte bekam auch Zürich im Lauf des 13. Jahrhundert sein institutionelles Gewand, mit einem Rat und öffentlichen Einrichtungen. Der Einfluss der kirchlichen Machtzentren schwand. Wirtschaftlich war Zürich in dieser Zeit vom Fernhandel, aber auch der Textilherstellung abhängig. Als eine der wenigen Städte nördlich der Alpen unterhielt Zürich im Spätmittelalter sogar kurzzeitig ein Seidengewerbe. Die Einführung des Zunftwesens im 14. Jahrhundert bedeutete eine gewisse Abschottung der Stadt und läutete das Ende einer wirtschaftlichen und kulturellen Blütezeit ein. Das Wirken des Reformators Ulrich Zwingli (1484-1531) machte Zürich im 16. Jahrhundert zum internationalen Zentrum der reformierten Kirche. Nach dem an Krisen reichen 15. Jahrhundert nahmen das Seidengewerbe und der Handel sowie die kulturellen Beziehungen wieder zu. Dies nicht zuletzt auch wegen der Ansiedlung von Glaubensflüchtlingen aus dem Tessin und den Bündner Südtälern. Während des 18. Jahrhunderts dann war Zürich ein beliebter Treffpunkt vornehmlich deutscher Dichter, Gelehrter und Künstler. Sein Übername in dieser Zeit lautete in Anlehnung an die Hauptstadt des antiken Griechenlands denn auch "das Athen an der Limmat".

Carl Gottlob Küttner, Briefe eines Sachsen aus der Schweiz an einen Freund in Leipzig, Leipzig 1785/86, S. 203; Nicola Behrens; Andreas Motschi; Max Schultheiss: "Zürich (Gemeinde)", in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 25.01.2015 [29.11.2024]

"Zürich, die Stadt, [...] liegt [...] an der Limmat, welche hier den Zürichsee verlässt und die Stadt in zwey ungleiche, durch drey hölzerne Brücken wieder verbundene Theile trennt. Ausserdem gehen zwey Kanäle mit laufendem Wasser, der eine aus der Sihl, der andre (Fröschengraben) aus dem See durch die Stadt. Sie enthält 1173 Häuser und 102 andere Gebäude, und 10'371 Einwohner (die abwesenden Bürger mitgerechnet, hingegen fremde Handwerksgesellen, Dienstbothen, Garnison und Sträflinge nicht mit eingezählt, was zusammen wohl die Zahl von 14'000 Seelen voll machen möchte), wovon 7367 eingebürgert sind. Ihre weitläufigen Festungswerke werden von mehrern nahen Anhöhen beherrscht."

"[...] Die in den Wohnungen beliebte Reinlichkeit sieht man weniger in den engen, unebenen, schlecht gepflasterten Strassen. Zudem wird die Luft durch die Anhäufung von Unreinigkeiten, die man sonst so schnell als möglich fortschafft, verdorben; auch liegen die nicht geräumigen Begräbnisplätze grösstentheils inner den Ringmauern."

Zu den mittelalterlichen Ringmauern kamen im 17. Jahrhundert noch die barocken Schanzen hinzu. Johann Jakob Wetzel hat diese Ansicht von so einer Schanze aus aufgenommen, die "zur Katz" genannt wurde. Davor sehen wir noch die umfangreichen Wasserwerke, die zu dieser Zeit bereits die Vorstadt zerschnitten und keine verteidigungstechnische Bedeutung mehr hatten. Das plaudernde Liebespaar im Vordergrund zeigt denn auch, dass all die gewaltigen Bauwerke mehr und mehr der Erholung dienten.

Heinrich Heidegger, Handbuch für Reisende in der Schweiz, 4. Auflage, Zürich 1818, S. 485; Robert Glutz von Blotzheim, Heinrich Heidegger, Handbuch für Reisende in der Schweiz, 5. Auflage, Zürich 1823, S. 496

Auf Louis Bleulers Ansicht der Stadt vom Beckenhof aus kommt ihre Lage an der Limmat besonders gut zur Geltung. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts steht Zürich der grosse Wachstumsschub erst noch bevor. Die barocken Befestigungen sind noch grösstenteils vorhanden und die Limmatbrücken sind aus Holz. Einzig die seeseitigen Befestigungen sind verschwunden. Auf dem Mühlesteg, der vordersten Limmatbrücke, sind sogar noch die Wohnhäuser und Industriebetriebe zu sehen, die diesen Teil des Stadtbildes für Jahrhunderte prägten.

Bevor Zürich nach aussen wuchs, verbesserte man die städtebauliche Struktur innerhalb der Stadtmauern. Dazu gehörte 1836-38 der Bau der neuen Münsterbrücke anstelle des alten hölzernen "Oberen Stegs". Zu ihrer Eröffnung erstrahlte sie zusammen mit den umliegenden Gebäuden in grandiosem Feuerwerk.

"Die beiden Ufer der Limmat werden durch zwei fahrbare Brücken und zwei Stege für Fußgänger mit einander verbunden. Von diesen verdient die neue steinerne Münsterbrücke einer umständlichern Erwähnung. Sie besteht aus vier leicht gewölbten Bogen, deren Pfeiler auf nahe an 500 Pfählen ruhen, die von 14 bis 54 Fuß Länge in den nicht überall günstigen Grund des Flußbettes eingerammt wurden. [...] Gewölbe und Einkleidung sind von schwarzem Marmor, aus den Brüchen am Wallensee; das Hauptgesims aus weißlichem Gotthards-Granit, der in Mellingen von ungeheuren Fündlingen gewonnen wurde. Vom gleichen Granit sind die Trottoirs und die an den Fahrbahnen angebrachten doppelten Fahrspuren, wovon die Mitte mit geköpften Kieseln besetzt ist. [...] Das starke gußeiserne Geländer (das im gothischen Geschmacke allerdings nicht mit den übrigen Brückenformen harmoniert) ist in Zizenhausen bei Stockach, Großherzogthum Baden, gegossen worden. [...] Dieses schöne Bauwerk wurde durch die Zürchersche Kaufmannschaft, unter Leitung des Ingenieur Negrelli, von den Zürcherschen Baumeistern Conrad Stadler, C. Locher und J. Staub ausgeführt und am 20. August 1838 feierlich eingeweiht und von der Regierung dem Stadtrathe übergeben."

Gottfried von Escher, Zürich und seine Umgebungen. Ein Almanach für Einheimische und Fremde, Zürich 1839, S. 33

Jetzt geht das grosse Wachstum los. Klicke auf "Bilddetails", um zu sehen, was sich in Zürich bis 1848 alles getan hat.

Gut 30 Jahre sind seit der letzten Ansicht von diesem Punkt aus vergangen. Vergleiche die beiden und notiere, welche Unterschiede du feststellen kannst!

1837 war die alte Bastion "zur Katz" zum Botanischen Garten der Universität Zürich geworden. 1851 entstand dort das Palmenhaus mit seinen grossen Glasfenstern in Gusseisenrahmen. Noch heute bietet der – jetzt "Alter Botanischer Garten" genannte – Park eine beliebte Oase der Ruhe mitten in der Zürcher Innenstadt. Die Nutzung als Garten hat auch dazu geführt, dass die Bastion als einzige des Befestigungswerkes nicht eingeebnet wurde und heute noch erhalten ist. Ebenso existiert auch der Schanzengraben als lauschiger Wasserlauf weiter.

Die Eröffnung der ersten Bahnstrecke von Zürich nach Baden 1847 führte neue Elemente in das Stadtbild ein, die bis heute prägend sind. Für die Schienentrassees waren grosse Begleitbauwerke nötig, so der Damm, über den die 1857 fertiggestellte Strecke der Nordostbahn nach Oerlikon und weiter nach Winterthur und Romanshorn sowie westwärts nach Aarau führte. Bis 1900 sollte das Gleisfeld im Nordwesten der Stadt immer breiter werden und das Aussehen und Wachstum des Industriegebiets bestimmen.

Der Blick aus der Vogelschau von Westen verdeutlicht die Veränderung des Stadtbildes auch auf der Seeseite. Besonders in den 1880er-Jahren taten sich die Gemeinden Enge und Riesbach mit der Stadt zusammen, um weite Strecken des Seebeckens aufzuschütten und die Quaianlagen zu schaffen. Diese boten Raum für neue öffentliche Parkanlagen. Am linken Bildrand sehen wir auch bereits die Strassenquadrierung nördlich des General-Guisan-Quais, wo in den Jahren um 1900 ein weitläufiges Quartier mit gehobener Blockrandbebauung und der neuen Tonhalle entstehen wird.

Noch 1893 war die Bevölkerung Zürichs zahlenmässig kleiner als in Basel, Bern, Lausanne und Genf. Die Kernstadt zählte bloss 28'000 Einwohner, gegenüber etwa 10'000 im Jahr 1800. In den elf Vororten der Stadt hatte die Bevölkerung im selben Zeitraum zusammengenommen von 7000 auf 79'000 zugenommen. Für die Vororte bedeutete dies eine starke finanzielle Belastung und die Infrastruktur konnte mit dem starken Wachstum nicht überall Schritt halten. Eine Petition der Gemeinde Aussersihl führte 1893 zu einer Volksabstimmung über die Angliederung der Vororte an die Stadtgemeinde Zürich, der die Mehrheit der Gemeinden zustimmte. Diese erste Eingemeindung trat im selben Jahr in Kraft und machte Zürich mit 107'000 Einwohnern zur grössten Stadt der Schweiz.

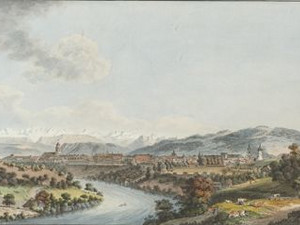

Ende des 18. Jahrhunderts war Basel mit ca. 16'000 Einwohnern die grösste Stadt und einzige Universitätsstadt der Eidgenossenschaft. Carl Gottlob Küttners Bemerkung, dass Basel früher bedeutend mehr Einwohner gehabt hätte, stimmt aber nicht. Denn innerhalb der dritten Stadtmauer Grossbasels aus dem 14. Jahrhundert lagen zwar ausgedehnte Landwirtschafts- und Gartenflächen, die erst im Lauf des 19. Jahrhunderts überbaut werden sollten. Auf der anderen Seite des Rheins, im Kleinbasel war die Wohnsituation der dort lebenden Handwerker schon immer ziemlich eingeengt gewesen.

Carl Gottlob Küttner, Briefe eines Sachsen aus der Schweiz an einen Freund in Leipzig, Leipzig 1785/86, S. 62; Basel, Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) - PDF [14.03.2025]; Johannes Helmrath, Michael Lauener, "Basel, Konzil von", in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 26.01.2016. [03.02.2025]

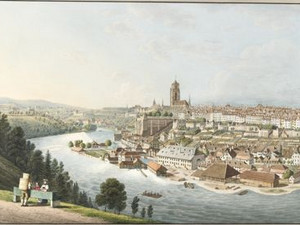

Basel ist eine ausgesprochene Flussstadt. Seit der Gründung Kleinbasels im 13. Jahrhundert dehnt sie sich an beiden Ufern des Rheins aus und lässt ihre Silhouette im ruhig dahinfliessenden Wasser des breiten Stroms spiegeln. Der wichtigste Grund für die Entstehung einer Siedlung am Rheinknie war der Charakter des Flusses: Zwischen Neuhausen am Rheinfall und Basel verlief der Hochrhein in einem festen Flussbett, während er sich unterhalb, in der Oberrheinischen Tiefebene, in viele einzelne Arme aufteilte, die sich ständig verlagerten. Bis zu den Rheinkorrektionen im 19. Jahrhundert war hier der letzte Ort, an dem man den Fluss sicher überqueren konnte.

Charakteristisch für viele Kleinmeisteransichten der Stadt Basel ist der Fokus auf die weiträumige Landschaft, in die die Stadt eingebettet ist. Das Stadtbild ist hier oft nicht die Hauptsache.

Dorothee Huber, Basel, in: Bernd Roeck, Martina Stercken, François Walter, Marco Jorio, Thomas Manetsch (Hrsg.), Schweizer Städtebilder. Urbane Ikonographien (15.-20. Jahrhundert), Zürich 2013, S. 219-224

"Die grosse Stadt hat ringsherum Vorstädte, welche sonst durch Thore, Mauern und einen Graben von der eigentlichen Stadt abgesondert waren; allein man hat schon seit geraumer Zeit die Mauer hin und wieder durchbrochen, und der Graben wird an manchen Orten ausgefüllt und in kleine Gärten angelegt. Die Vorstädte haben verschieden lange, breite und ziemlich schöne Gassen: man wohnt hier lieber, als in der eigentlichen Stadt, und dies ist wohl die Ursache, warum es in denselben viele artige Häuser giebt. Hinter manchen derselben sind grosse Plätze, die zu Gärten, ja sogar zu Weinbergen angelegt sind."

Carl Gottlob Küttners Beschreibung stimmt nicht ganz – die St. Johanns-, Spalen-, Steinen-, Aeschen- und St. Albanvorstadt lagen innerhalb der ausserordentlich grosszügigen mittelalterlichen Stadtmauer. Diese wurde Ende des 14. Jahrhunderts nach dem Basler Erdbeben gebaut, wobei die ältere Mauer, die tatsächlich nur die Kernstadt umfasst hatte, fiel. Im 17. und 18. Jahrhundert entstanden ausserhalb dieser Mauer vereinzelte Herrschaftssitze.

Carl Gottlob Küttner, Briefe eines Sachsen aus der Schweiz an einen Freund in Leipzig, Leipzig 1785/86, S. 123; Basel, Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) - PDF [24.03.2025]

Basel blieb bis weit ins 19. Jahrhundert hinein von der mittelalterlichen Stadtmauer eingeschlossen und der Grossteil der Bevölkerung lebte nach wie vor in der Altstadt und den ebenfalls innerhalb Mauerrings gelegenen Vorstädten. Dies bedeutete gerade im Kleinbasel, dass die Wohnverhältnisse oft prekär waren. 1865 kam es zu einer Typhusepidemie. Von 1860 bis in die 1880er-Jahre wurden die Garten- und Landwirtschaftsflächen innerhalb der Stadtmauern, die seit dem 14. Jahrhundert unangetastet geblieben waren, mit neuen Wohnhäusern und öffentlichen Gebäuden überbaut.

Gleichzeitig erfuhr Basel eine bewegte Bahngeschichte: Bereits 1844 erreichte die Elsässerbahn Basel und endete sogar innerhalb der Stadtmauern. Es war der erste Bahnhof auf Schweizer Gebiet. Ab 1854 fuhr die Eisenbahn dann auch nach Olten. Der dazugehörige Bahnhof stand auf dem Aeschenplatz. Auf der Kleinbasler Seite nahmen die Grossherzoglich Badischen Staatseisenbahnen 1855/56 die Linien nach Norden und am Hochrhein in Betrieb. Für den Badischen Bahnhof musste ein Stück Stadtmauer abgebrochen werden. 1860 wurden die Linien nach Frankreich und Olten dann mit dem Centralbahnhof - heute Basel SBB - verbunden.

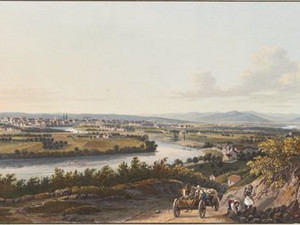

Die Herzöge von Zähringen gründeten Bern 1191 in einer Schlaufe der Aare etwa 30 m über dem Fluss. Im 18. Jahrhundert galt sie als die reinlichste, bestgelegene Stadt der Schweiz.

"Zur Gesundheit der Stadt trägt ihre Lage gewiss das meiste bey. Sie ist nicht nur auf einer Anhöhe erbaut, zu welcher man, wenn man von Zürich kommt, mehrere hundert Schuh hinaufsteigen oder fahren muss; sondern sie wird auch von drey Seiten von der Aar umflossen, welche die Luft beständig reinigt, und in einer mässigen Bewegung erhält. Ueberdem ist keine unter den grössern Städten der Schweiz den höchsten Schneegebirgen so nahe, als Bern. Diese Nachbarschaft gewährt ihr eine dünnere und reinere Luft, als die entferntern, und also niedriger liegende Städte geniessen können."

Zur Sauberkeit der Stadt trug auch bei, dass Menschen jeden Geschlechts, die im Schallenhaus eine Haftstrafe verbüssten, dazu benutzt wurden, die Strassen zu reinigen.

Berchtold Friedrich von Haller, Beschreibung der Stadt und Republik Bern, Bern 1794, S. 4-5

"Von welcher Seite man sich auch Bern nähert, so findet man allemal etwas Versprechendes, eine gewisse Ordnung, Anlage und Reinlichkeit; breite, sorgfältig unterhaltene Landstrassen; hin und wieder erhöhte Seitengänge für die Fussgänger; gute Brunnen, einfache, aber wohlaussende Gebäude, und in der ganzen Gegend umher Wohlstand und eine gewisse Heiterkeit, Frischheit und Ründe im Ansehn und in der Kleidung des Volks."

Die Insassen des Schallerhauses wurden nicht nur zur Strassenreinigung eingesetzt. 1779-1783 bauten sie auch den "Grossen Muristalden", der im Vordergrund dieser Ansicht zu sehen ist. Dieser erste Abschnitt der Strasse nach Thun führt von der Nydeggbrücke auf die Matte des Kirchenfelds und verlief früher direkter und steiler. Ihre Ränder sind als Allee gestaltet und mit Platanen bepflanzt.

Berchtold Friedrich von Haller, Beschreibung der Stadt und Republik Bern, Bern 1794, S. 60-61; Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS), BE 10.2.1 (PDF)[20.01.2025]

Verhältnismässig selten sieht man auf Berner Ansichten das Mattequartier dargestellt. Dieses direkt am Ufer der Aare gelegene Quartier umfasste viele Gewerbebetriebe, die von der Wasserkraft abhängig waren oder einen grossen Wasserverbrauch hatten wie Sägen, Stampfen, Mühlen, Schleifen oder Gerbereien. Mittels der bereits im Mittelalter angelegten Aareschwelle konnte der Wasserdurchfluss der drei durch das Quartier führenden Kanäle reguliert werden. Auch aufgrund der vielen hier befindlichen Badehäuser hatte das Quartier einen schlechten Ruf. Bevor ab den 1850er-Jahren der Verkehr auf die Schiene wechselt, befindet sich auf der Matte zudem der Anlegeplatz für die Schiffe, die zwischen Thun und Bern verkehren.

Paul Hofer, Die Kunstdenkmäler des Kantons Bern, Band II: Die Stadt Bern, Gesellschaftshäuser und Wohnbauten, Basel 1959, S. 460-461

Der wichtige Stadteingang von Osten führte über Untertorbrücke. Es war für lange Zeit die einzige Aarebrücke in Bern und hatte entsprechend grosse Bedeutung auch für die Stadtbefestigung. So war denn die Steinbrücke, nachdem sie 1461-1489 erbaut worden war, mit zwei Befestigungswerken an den beiden Enden ausgestattet. Am östlichen Ende stand der Brückenturm, der noch mindestens von 1335 stammte und heute noch erhalten ist. Ausserdem gab es auf dem westlichen der zwei Brückenpfeiler ein Kapelle.

Die Brücke wurde mehrmals umgebaut. So erhielt sie im 16. Jahrhundert hohe, zinnenbewehrte Brüstungen, auch der Brückenturm wurde verstärkt. Später erhielt die flusabwärts gewandte Seite der Brücke sogar eine Mauer mit hölzernem Wehrgang. Das 18. Jahrhundert bringt dann eine einschneidende Neugestaltug des östlichen Stadtausgangs. 1757-59 wurde die Brücke einer Gesamterneuerung unterzogen und die Befestigungswerke samt Kapelle grösstenteils entfernt. Beide Enden der Brücke erhalten schmucke Torbauten, die nun aber nicht mehr der Verteidigung, sondern der Repräsentation dienen. Anstelle der Zinnenmauern treten sandsteinerne Brüstungen.

1818-21 schliesslich entsteht die Situation, wie wir sie auf der Ansicht wiedergegeben finden. Die Steinbrüstungen werden durch Schmiedeeisengeländer ersetzt, das stadteinwärts gelegene Tor abgebrochen und der Graben am östlichen Brückenkopf zugeschüttet.

Paul Hofer, Die Kunstdenkmäler des Kantons Bern, Band I: Die Stadt Bern, Basel 1952, S. 194-209

Schon 1827 erschien dem Unternehmer Karl Anton von Lerber (1784-1837) und dem Ingenieur Albrecht Sinner (1797-1858) die Untertorbrücke, die mit ihrer niedrigen Höhe die Anfahrten zu grossen Steigungen zwang, nicht mehr zeitgemäss für den zunehmenden Verkehr. 1836 gründeten sie eine Aktiengesellschaft, die die Errichtung einer neuen, höheren Brücke zum Ziel hatte. Die 900 gezeichneten Aktien à 1000 Fr. bezeugen das grosse Interesse am Bau. Heute entspricht das etwa einer Summe von 110'000'000 Schweizer Franken. 1840 begannen, nach Streitigkeiten über die Standortwahl, die Bauarbeiten an der neuen Nydeggbrücke und dauerten bis 1844. Nebst der eigentlichen Brücke musste auch eine Anfahrt von der Unterstadt her erstellt werden, der eine Reihe von Altstadthäusern zum Opfer fiel. Ausserdem wies die Brücke auch vier Zoll- und Wachhäuschen auf, die Gesellschaft erhoffte sich reichliche Einnahmen durch den Brückenzoll. Diese Hoffnung sollte sich mit der Einführung der neuen Bundesverfassung am 1. März 1853 dann aber zerschlagen; diese hob alle bestehenden Zölle auf Schweizer Boden auf.

Die Nydeggbrücke ist ein eindrückliches Bauwerk. Mit einer Spannweite von 46 Metern war der Hauptbogen für etwa 50 Jahre der grösste Brückenbogen Europas, die Länge der Brücke beträgt insgesamt 190 Meter und die Fahrbahn liegt gut 25 Meter über der Aare. Anders als die meisten anderen Bauwerke Berns wurde die Nydeggbrücke hauptsächlich mit Granit verkleidet, den man von Findlingen aus dem Berner Oberland gewann.

Paul Hofer, Die Kunstdenkmäler des Kantons Bern, Band I: Die Stadt Bern, Basel 1952, S. 213-220

In der zweiten Jahrhunderthälfte hat auch in Bern deutlich erkennbar eine neue Zeit begonnen. 1848 war es zur Bundesstadt geworden und musste nun die Infrastruktur einer politischen Hauptstadt zur Verfügung stellen. Davon sind rechts das sogenannte "Bundesratshaus" sowie das Luxushotel Bernerhof, das die Parlamentarier während der Sessionen beherbergte, zu erkennen. Der Bahnhof im Vordergrund nahm 1858 seinen Betrieb auf und verband Bern mit Olten, die Linie nach Thun sollte im folgenden Jahr fertiggestellt werden. Noch immer ist das Umland der Altstadt grösstenteils unbebaut. Diese fiktive Ansicht aus der Vogelschau hebt den modernen Schwerpunkt der Stadt im Westen hervor, während die langezogene Unterstadt mitsamt dem Münster und dem Zytglogge im Schatten der Geschichte zu versinken scheint.

Bernhard Furrer, Bern, in: Bernd Roeck, Martina Stercken, François Walter, Marco Jorio, Thomas Manetsch (Hrsg.), Schweizer Städtebilder. Urbane Ikonographien (15.-20. Jahrhundert), Zürich 2013, S. 231-238; Anne-Marie Dubler; Hans Grütter; Urs Martin Zahnd; Beat Junker; Bruno Fritzsche; Alfred Kuert: "Bern (Gemeinde)", in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 10.11.2016. [28.11.2024]

Freiburg im Üechtland wurde 1157 von den Herzögen von Zähringen gegründet. Ihre Lage geht wohl auf eine alte Furt über die Saane am Weg von Burgdorf nach Lausanne zurück. Daneben spielten auch politische Überlegungen eine Rolle. Vor allem aber war die Felsrippe in der Saaneschlaufe gut zu befestigen. Im 14. und 15. Jahrhundert erlebte Freiburg eine Blütezeit, die auf die Woll- und Lederproduktion zurückzuführen ist. Die Stadt breitete sich an beiden Ufer des Flusses aus und befestigte sich mit einer beeindruckenden Stadtmauer, die heute noch zu grossen Teilen erhalten ist. Der sächsische Pilger Hans von Waltheim (1422-1479) beschreibt die Stadt 1475 denn auch als so gut befestigt, dass selbst der Papst und der Kaiser gemeinsam sie nicht einnehmen könnten:

"Die Stad zcu Fryborgk ist die aller ungenwinlichste und feste Stad, die ich noch ye gesehin habe, unde weren der Babist und der Keyser ire Viende, sie konden wol vor on genesen etc. [...] Die Stad Ffryborg ist eyne lustige Stad, und ist halp duczsch und halp welsch."

Die sichere Lage hatte aber auch ihre Nachteile: Beiderseits der Saane waren starke Steigungen zu überwinden, wenn man die Stadt von Osten erreichen wollte. So begannen 1824 Planungen für eine grosse Brücke, die dann schliesslich 1832-34 errichtet wurde.

François Guex, Freiburgs Brücken und Strassen im 13. Jahrhundert, in: Freiburger Geschichtsblätter, Bd. 82 (2005), S. 7-18; Friedrich Emil Welti (Hrsg.), Die Pilgerfahrt des Hans von Waltheym im Jahre 1474, Bern 1925, S. 13; Louis-Joseph Schmid, Description historique et technique du grand-pont, suspendu en fil de fer, à Fribourg en Suisse, Fribourg 1839

Es handelte sich dabei um die damals längste eiserne Hängebrücke der Welt. Sie war 273 m lang und lag 51 m über der Talsohle. Die schlicht "Grand Pont" genannte Brücke war 1924 so baufällig, dass sie einer Bogenbrücke aus Beton weichen musste, der heutigen Zähringerbrücke.

Der Schlussabrechnung von 1840 entnehmen wir, dass der Brückenbau 273'619 Schweizer Franken kostete [heute ca. 33'600'000 Schweizer Franken], genausoviel wie das Subskriptionsverfahren eingebracht hatte. Davon gingen CHF 25’700'000 als Gage an den Ingenieur Joseph Chaley, mit den restlichen CHF 7’900'000 wurden weitere mit dem Bauvorhaben in Verbindung stehende Ausgaben getätigt, beispielsweise die Abfindungen der Anrainer. Chaley bedingte sich darüber hinaus das Anrecht auf den während der ersten 40 Jahre anfallenden Brückenzoll aus.

Louis-Joseph Schmid, Description historique et technique du grand-pont, suspendu en fil de fer, à Fribourg en Suisse, Fribourg 1839, S. 11 und Faltblatt hinten

"Die Straße von Murten nach Freiburg bietet einige angenehme Aussichtspunkte, aber der Anblick von Freiburg selbst ist außergewöhnlich und es fällt mir schwer, dir eine befriedigende Vorstellung davon zu vermitteln. Stell dir einen tiefen Abgrund vor, in dessen Tiefe ein Wildbach fließt. An den Ufern dieses Wildbachs, den man Saane nennt, und auf dem Sandsteinfelsen, der ihn von allen Seiten umgibt, wurde Freiburg erbaut. An einem so steil abfallenden Ort, dass anstelle einer Straße eine steile Treppe mit Rampen auf beiden Seiten nach oben führt, haben die Häuser kein anderes Dach als die Terrasse, die die Nachbarstraße stützt. Auf einer Anhöhe, die über dem erwähnten Abgrund schwebt und die ganze Stadt überragt, sieht man mit Herzklopfen extrem hohe Häuser, die auf dem Rand des Felsens selbst gebaut sind, so dass sie nur eine Fortsetzung desselben zu sein scheinen; Und diese Häuser sind, wie in der Schweiz allgemein üblich, außen meist mit Holzgalerien geschmückt, die sich zum Abgrund hin öffnen und von denen aus sich den Standhaftesten der Kopf drehen muss, wenn ihr Blick in die Tiefe dieses Abgrunds fällt. Im Übrigen ist Freiburg eine trostlose Stadt, die schwerfällig und gotisch gebaut ist."

Desirée Raoul Rochette, Lettres sur quelques cantons de la Suisse, écrites en 1819, Paris 1820, S. 42-43

"Die Lage Genfs ist in vielerlei Hinsicht so glücklich, wie es sich das menschliche Herz nur wünschen oder seine Vorstellungskraft nur erahnen kann. Die Rhone, die aus dem schönsten See Europas entspringt, fließt mitten durch die Stadt, die von fruchtbaren Feldern umgeben ist, die von der Industrie bewirtschaftet und vom Reichtum und der Geschmack der Einwohner geziert werden."

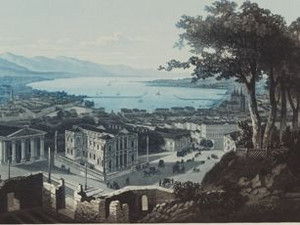

Genf war um 1800 mit 25'000 Einwohnern bei Weitem die grösste Stadt auf dem Gebiet der heutigen Eidgenossenschaft. Auch wenn Genf erst 1803 zum Schweizer Kanton wurde, zählte man sie aufgrund ihrer Bündnisse aus dem 16. Jahrhundert mit Bern, Solothurn und Zürich gemeinhin zur Eidgenossenschaft. Diese Ansicht aus dem ausgehenden 18. Jahrhundert zeigt Genf von Norden, etwa dort, wo heute der Bahnhof Cornavin steht. Im Vordergrund steht hier das Quartier St-Gervais mit der Porte de Suisse, die so heisst, weil hier die Verkehrswege von der Schweiz her einmünden.

John Moore, A view of society and manners in France, Switzerland and Germany With anecdotes relating to some eminent characters, Bd. 1, Dublin 1780, S. 107; Johann Gottfried Ebel, Anleitung, auf die nützlichste und genussvollste Art die Schweiz zu bereisen, Bd. 2, Zürich 1810, S. 35

Durch die politischen Unruhen des ausgehenden 18. Jahrhunderts und der darauffolgenden Französischen Revolution erlitt Genf wirtschaftlichen und sozialen Schaden. Die Einwohnerzahl sank zwischen 1789 und 1806 von 26'140 auf 22'055 Personen. Johann Gottfried Ebel (1764-1830) schreibt 1810:

"Dieser Freystaat errichtete 1558. mit Bern und 1584. mit Zürich und Solothurn einen ewigen Bund, schloss sich an die Eidgenossenschaft, und wurde seit der Zeit immer als ein Theil der Schweitz betrachtet, in welcher Genf die grösste Stadt war. Genf zeichnete sich schon seit dem Anfang des XV. Jahrhunderts durch Betriebsamkeit und Handelsgeist aus; aber seit der Reformation blühten daselbst Wissenschaften, Künste und Erwerbsfleiss in einem bewundernswürdigen Grade. Keine Bürgergemeinde in Europa hat nach Verhältniss der Volksmenge so viele berühmte Gelehrte und Schriftsteller hervorgebracht, so allgemein verbreiteter Verstandesbildung und eines so grossen Reichthums genossen. In dem Laufe des XVIII. Jahrhunderts brachen zu wiederholten malen sehr heftige innere Unruhen in der Stadt Genf aus, wobey es einigemal zum offnen Gefecht kam [...]. Der Glanz dieses kleinen aber desto merkwürdigern Freystaats wurde auf einmal getrübt. Die politischen Krämpfe Frankreichs theilten sich ihm im J. 1793. mit; schreckliche Greuel und Anarchie hausten einige Jahre in dessen Innern. [...] Europa hat durch die Vernichtung dieses Freystaats eines der merkwürdigsten Theile des mannigfaltigen Lebens der europäischen Völker verlohren. Genf bis 1792. ist in dem Genf von 1800. in keiner Rücksicht mehr wieder zu erkennen. In jener glücklichen Zeit hatte Genf die innere und äussere Lebendigkeit und den Glanz wie irgend nur die Hauptstadt eines grossen Landes, verbunden mit der Nettigkeit und Reinlichkeit einer freyen Schweitzerstadt."

Genf, Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) - PDF, S. 9; Johann Gottfried Ebel, Anleitung, auf die nützlichste und genussvollste Art die Schweitz zu bereisen, Bd. 3, Zürich 1810, S. 35-36

Alexandre Dumas besuchte Genf 1833 und schrieb:

"Genf ist nach Neapel eine der am glücklichsten gelegenen Städte der Welt. So faul wie sie liegt, ihren Kopf an den Fuß des Mont Salève lehnt und ihre Füße, die von jeder Flut geküsst werden, bis zum See ausstreckt, scheint sie nichts anderes zu tun zu haben, als mit Liebe auf die tausend Villen zu blicken, die an den Flanken der schneebedeckten Berge, die sich zu ihrer Rechten erstrecken, gesät sind oder die Gipfel der grünen Hügel, die sich zu ihrer Linken fortsetzen, krönen. Auf einen Wink ihrer Hand sieht sie vom dunstigen Hintergrund des Sees die leichten Boote mit ihren dreieckigen Segeln herbei eilen, die weiß und schnell wie Möwen über die Wasseroberfläche gleiten, und die schweren Dampfschiffe, die mit ihrer Brust den Schaum verjagen. Unter diesem schönen Himmel, vor diesen schönen Gewässern scheint es, als wären ihre Arme nutzlos und als müsste sie nur atmen, um zu leben; und doch ist diese nonchalante Odaliske, diese scheinbar faule Sultanin die Königin der Industrie, die Genfer Handelsfrau, die unter ihren zwanzigtausend Kindern fünfundachtzig Millionäre zählt."

Etwa dieselbe Ansicht mit Les Voirons, Le Môle und dem Petit Salève hatte der Basler Künstler Konrad Witz (um 1400-1445/7) bereits 1444 gemalt. Seine für die Genfer Kathedrale gemalte Altartafel ist die früheste topografisch identifizierbare Landschaftsdarstellung in der europäischen Kunst überhaupt - und insofern der Vorgänger aller Kleinmeisteransichten.

Les Bourlapapey, bibliothèque numérique romande (Hrsg.), Alexandre Dumas, Impressions de voyage en Suisse. Du Mont Blanc à Berne, Bd. 1 (1833/34), S. 47

"Vom See aus gesehen und vom Wasser aus betrachtet, präsentiert sich Genf von seiner schönsten Seite. Zwei schöne, völlig neue Kais mit prächtigen Häusern haben die schrecklichen Hütten ersetzt, zwischen denen die Rhône noch vor 15 Jahren floss. Allerdings muss man zugeben, dass das Innere der Stadt noch nicht dem Äußeren entspricht."

Mit dem wachsenden Tourismus entstanden mehrere Hotels an den neuen Quais, um Gäste aus ganz Europa zu empfangen. Das Hôtel des Bergues eröffnete 1834, gefolgt von den Hôtels de la Couronne und de l'Écu. Am rechten Ufer entstand das neue Stadtviertel am Quai des Bergues, wo früher eine Indiennefabrik stand. 1826 gründeten James Fazy und Guillaume-Henri Dufour die Société anonyme des Bergues, die die Stadt verschönerte und zur Entlastung der Brücke Pont de l'Île beitrug. 1834 wurde die Pont des Bergues gebaut, 1841 kam eine Fussgängerbrücke dazu.

Adolphe Joanne, Itinéraire descriptif et historique de la Suisse, Paris 1841, S. 140; Genf, Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) - PDF [10.02.2025]

Mit dem Abbruch der Befestigungsanlagen aus dem 16. - 18. Jahrhundert standen in Genf ab den 1850er-Jahren riesige, ebene Bauflächen zur Verfügung. Rund um die Altstadt und das Quartier St. Gervais am rechten Ufer der Rhone schossen Wohn-, Gewerbe-, Verwaltungs- und Kulturbauten in die Höhe. Dies geschah nach einem einheitlichen Plan, der teilweise in Widerspruch zu den historisch gewachsenen Strukturen der alten Vorortgemeinden stand. Nach seinem Initiator, dem radikalen Politiker und langjährigen Stadtpräsident James Fazy (1794-1878) nennt man diese Ringbebauung auch "Ceinture Fazyste", Fazy-Gürtel. Diese Erweiterung war auch dringend notwendig, denn die Bevölkerung der Kernstadt wuchs von 31'238 Einwohnern 1850 auf 52'034 im Jahre 1888.

Diese Ansicht aus der Zeit um 1860 stellt im Vordergrund einige Gebäude dar, die an diese Bebauung erinnern. Die gesamte Topographie, vor allem der Hügel, von dem die Ansicht aufgenommen wurde, ist jedoch reine Fantasie. Die Ruine am unteren Bildrand erinnert vielleicht an diese Zeit, als Genf im Aufbruch war und ein neues Gesicht bekam - nicht von ungefähr bezeichnet man James Fazy auch als Schöpfer des modernen Genf. Vielleicht verweist die leicht unheimliche Szenerie aber auch auf die grossen Spannungen, denen sich Genf im 19. Jahrhundert ausgesetzt sah. So war die Politik in jenen Jahren von einem Gegensatz von Konservatismus und Radikalismus geprägt. Als James Fazy 1864 als Stadtpräsident nicht wiedergewählt wurde, brachen dermassen starke Unruhen aus, dass sogar die eidgenössische Armee eingreifen musste.

Jean de Senarclens, "Fazy, James", in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 07.02.2018, übersetzt aus dem Französischen [24.02.2025]; Genf, Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) - PDF [14.03.2025]

John Murray III., The Hand-Book for Travellers in Switzerland, 2. Auflage, London 1840, S. LVIII-LVIX